<소개>

2009년 쌍용자동차 정리해고 파업에 대해 제기된 국가(경찰)의 손해배상과 회사의 손해배상 청구 소송 모두 대법원에 계류 중입니다. 2013년 판결된 47억원(회사손배 33억원과 국가손배 14억원)은 6년동안 지연이자까지 더해 100억원을 넘어섰으며, 지금도 지연이자가 20%가 꾸준히 쌓이고 있습니다.

본 글은 2014년 쌍용차 손배가압류 47억원을 기사로 보고 독자투고를 통해 4만7천원 노란봉투캠페인을 처음 제안한 시민으로서 배춘환 대표가 대법원에 보내는 두 번째 노란봉투 편지입니다.

누구나 노란봉투 편지쓰기에 참여할 수 있습니다. 아래 편지를 읽고 마음이 움직였다면 지금 편지를 써서 보내주세요. 보내주신 편지는 쌍용자동차지부 법률 대리를 맡고 있는 금속법률원을 통해 대법원에 전달할 계획입니다.

<보내실 주소 : 서울 중구 정동길5(정동22-2번지) 경향신문사본사별관 3층 금속법률원 장석우 변호사 앞

=================================================================

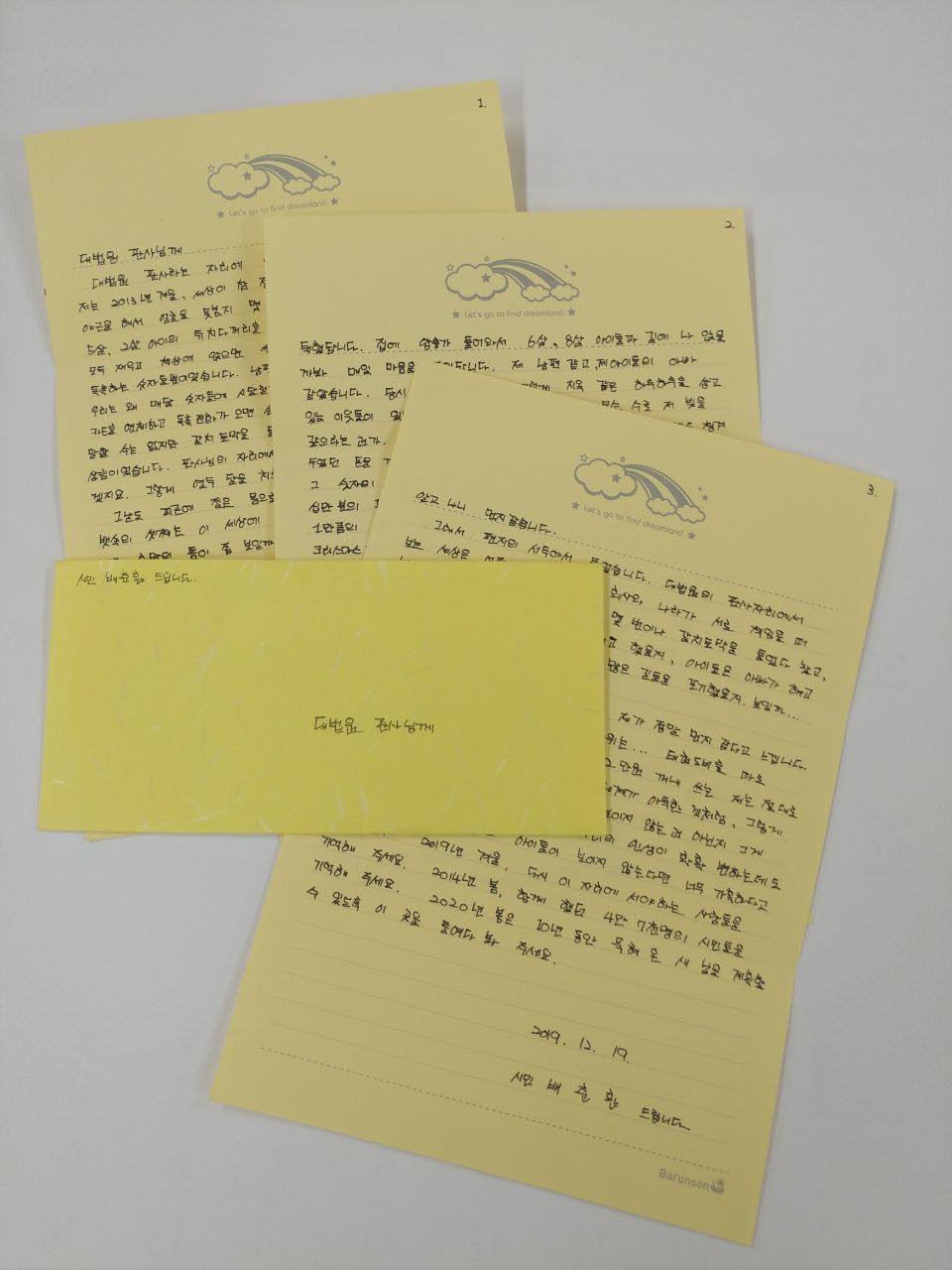

대법원 판사님께

대법원 판사라는 자리에 앉으면 세상이 어떻게 보일까 궁금합니다.

저는 2013년 겨울, 세상이 참 절망적으로 보였습니다. 남편은 매일같이 야근을 해서 얼굴을 못 본지 몇 주 째였고, 저녁상을 차리고 치우고 5살, 2살 아이의 뒤치다꺼리를 끝내면 녹초가 되었습니다. 아이들을 모두 재우고 책상에 앉으면 쌓아둔 청구서들이 보입니다. 저에게 오는 편지는 독촉하는 숫자들뿐이었습니다. 남편은 애들 얼굴도 못 보고 저렇게 열심히 사는데 우리는 왜 매달 숫자들에 시달릴까. 큰돈도 아니고 4,5 만원을 더 구하지 못해 카드 연체를 하고 독촉 전화가 오면 심장이 쪼그라드는 것 같았습니다. 가난하다고 말할 수는 없지만 통통한 갈치를 들었다 놨다 들었다 놨다 하다가 다시 내려놓는 그 정도의 살림이었습니다. 판사님의 자리에서는 보이지 않을 비루한 일상의 조각들이겠지요. 그렇게 열두 달을 치르면 1년이 지나갑니다.

그 날도 피곤에 절은 몸으로 책상에 앉아 쌓여 있는 청구서들을 보았습니다. 뱃속의 셋째는 이 세상에 나오겠다고 꼬물 꼬물 자라고 있는데 새 해가 되면 희망의 틈이 좀 보일까? <시사인>을 뒤적거리다 아저씨들이 나란히 앉아 김밥을 말고 있는 사진이 눈에 띄었습니다. 그 기사의 제목이 <산악 동호회>나 <따뜻한 김밥봉사>라는 제목이었다면 저는 그냥 지나갔을 것 같습니다. 그런데 <가혹한...너무나 가혹한 47억>이라는 제목을 보고 시선이 멈추었습니다. 다시 사진을 들여다보았습니다. 김밥을 말고 있는 아저씨들인데 ‘가혹한 47억’이라니요. 저는 그렇게 쌍용자동차 노동자분들의 이야기를 알게 되었습니다. 회사측이 33억 1140만원, 경찰이 13억 7천 만원. 저에게는 어지럽기만 한 큰 숫자들이 줄줄이 나왔습니다. ‘아빠가 없어서 우울증에 걸릴 것 같다’ 초등학교 4학년 아이가 일기장에 썼답니다. 고등학생 아이는 아빠의 사정을 고려해서 직업군인을 택했답니다. 집에 압류가 들어와서 6살, 8살 아이들과 길에 나 앉을까봐 매일 마음을 졸인답니다. 제 남편 같고, 제 아이들의 아빠 같았습니다. 당시 벌써 5년 째 이렇게 지옥 같은 하루하루를 살고 있는 이웃들이 있었구나. 해고당한 사람들에게 무슨 수로 저 빚을 갚으라는 건가. 저는 그 다음날 첫아이 태권도 비를 내려고 봉투에 따로 챙겨 두었던 돈을 꺼냈습니다. 47억 원. 나라면 삶을 포기했을 것만 같은 그 숫자의 무게를 조금이라도 덜어드리고 싶었습니다. 그 숫자의 십 만 분의 1은 제가 감당하고 싶어서, 그럼 그 분들이 십 만 분의 1만큼은 숨 쉴 틈이 생기지 않을까 기대하며 4만 7천원을 크리스마스카드 봉투에 담아 <시사인>에 보냈습니다.

그런데 놀라운 일이 벌어졌습니다. 정말 제가 이 나라에서 셋째를 낳아도 되겠다는 희망을 보았습니다. 이런 저런 사연으로 4만 7547명의 시민들이 쌍용자동차 해고자 분들의 긴 싸움에 마음을 실어 보내셨습니다. 해고자에게 47억이라는 빚을, 평생 일한 그 회사가, 그리고 해고자를 보호해야할 나라가 짊어지운다는 건 상식적으로 이해할 수 없는 일이었습니다. 그렇게 희망의 싹들이 자라나는 것을 보았는데 5년이 더 흘러 2019년 겨울. 다시 혹독했던 그 날의 제자리에 서 있는 느낌입니다. 아니 당시 47억이었던 빚은 100억이 넘었다고 합니다. 지금도 계속 이자가 불어나고 있어 멈춰 세워 계량할 수도 없습니다. 숨만 쉬고 있는데도 그 숫자는 계속 늘어나고 있습니다. 나의 남편 같고 내 아이의 아빠 같아서, 내 이웃이 47억이라는 숫자에 깔려 죽을 것만 같아서, 10만분의 1을 감당하겠다고 나름대로는 아이의 태권도를 쉬게 하고 보낸 4만 7천원이, 당시에는 저의 최선이었던 그 금액이 하루 분의 이자만큼도 되지 못한 다는 것을 알고 나니 먼지 같습니다.

그래서 편지의 서두에 물었습니다. 대법원의 판사자리에 앉아서 보는 세상은 어떨까. 경찰과 회사와 나라가 책임을 서로 떠넘기는 사이, 아이들의 엄마는 몇 번이나 갈치 토막을 들었다 놨고, 아빠는 몇 번이나 이 세상을 등지려고 했을지, 아이들은 아빠가 해고 되지 않았다면 선택했을 얼마나 많은 길들을 포기했을지. 보일까... 그 자리에선...

47억에 깔려서 죽을까봐 걱정했던 제가 정말 먼지 같다고 느낍니다. 100억 110억...그 세계의 숫자 단위는... 태권도 비를 따로 챙겨 두었다가도 생활비가 모자라 1, 2만원 꺼내 쓰는 저는 절대로 모를 세계인 것 같습니다. 제가 그 세계가 아득한 건처럼 그렇게 판사님의 자리에서도 우리의 일상이 보이지 않는 건 아닌지 그게 두렵습니다. 판사님의 한 마디에 우리의 인생이 확확 변하는데도 정작 그 속의 사람들이, 그 아이들이 보이지 않는다면 너무 가혹하다고 생각합니다. 2019년 겨울, 다시 이 자리에 서야 하는 사람들을 기억해주세요. 2014년 봄, 함께 했던 4만7천명의 시민들을 기억해 주세요. 2020년 봄은 10년 동안 묵혀 온 새 날을 계획할 수 있도록 이 곳을 들여다봐 주세요.

2019. 12. 19.

시민 배춘환 드립니다.